35 ans après la Conférence nationale: Une révolution démocratique toujours d’actualité

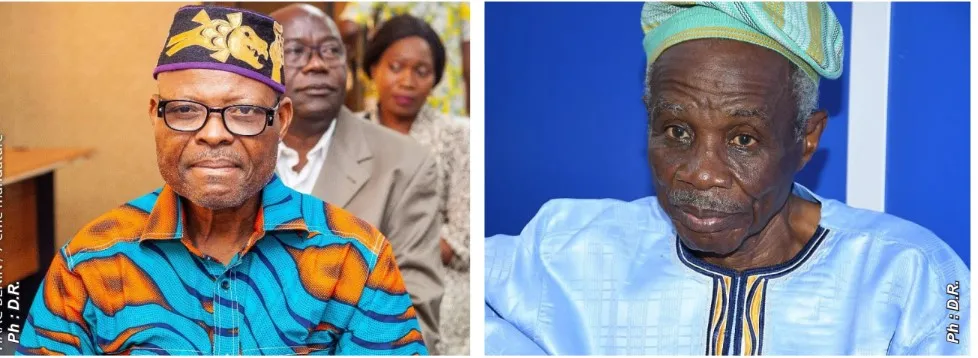

Actualités Constant Agbidinoukoun Glèlè et Noël Allagbada

Constant Agbidinoukoun Glèlè et Noël Allagbada

Février

1990 marquait un tournant décisif pour le Bénin avec la tenue de la Conférence

nationale des forces vives de la nation. Trente-cinq ans après, deux

journalistes émérites ayant vécu cet événement majeur reviennent sur son

héritage et son impact sur la gouvernance démocratique du pays.

Par Babylas ATINKPAHOUN, le 05 mars 2025 à 07h39 Durée 3 min.

Février

1990. Face à une crise politique et économique sans précédent, le Bénin se

réunit autour d’une grande Conférence nationale pour redéfinir son avenir.

Trente-cinq ans plus tard, l’héritage de ces assises historiques reste vivant.

La Conférence nationale a jeté les bases d’un État démocratique où le

multipartisme, la liberté d’expression et la gouvernance par le dialogue se

sont imposés comme des piliers incontournables. Si le pays a connu des

secousses et défis, l’esprit de cette révolution pacifique continue

d’influencer ses institutions et de guider son évolution démocratique. Constant

Agbidinoukoun Glèlè, journaliste retraité de l’Office de radiodiffusion et

télévision du Bénin (Ortb) en rappelle le contexte, qui était la réponse à une

impasse politique et économique. « Six à sept mois d’arrêt de salaires, pas de

pensions pour les retraités, pas de bourses pour les étudiants, une

administration paralysée... Le Parti de la révolution populaire du Bénin

(Prpb), parti unique, n’avait d’autre choix que de trouver une issue à la crise

», fait-il savoir. Il salue le travail des délégués qui ont conduit les débats

avec courage et discernement, notamment sous l’égide de figures emblématiques

comme Monseigneur Isidore de Souza et le président Mathieu Kérékou. « Ce fut un

exercice démocratique inédit qui a permis d’instaurer le multipartisme intégral

et de jeter les bases de la liberté de la presse », se remémore-t-il. Le

multipartisme intégral, tel qu’instauré en 1990, a permis une ouverture

démocratique sans précédent, mais son efficacité est aujourd’hui discutable. «

Le multipartisme intégral, on a compris aujourd’hui que ça ne sert à rien. Nous

ne voulons pas des clubs électoraux, mais nous voulons de vrais partis

politiques qui animent la vie politique nationale », affirme Constant

Agbidinoukoun Glèlè.

Initiative inédite

Si

la Conférence nationale a ouvert la voie au renouveau démocratique, elle n’a

pas immédiatement résolu tous les problèmes du pays. Il a fallu un temps

d’adaptation, des ajustements, et surtout une prise de conscience collective

pour assurer la transition vers un État réellement démocratique. Noël

Allagbada, journaliste retraité du quotidien de service public La Nation,

partage un souvenir marquant de cet événement. « L’image forte qui me revient,

c’est celle de tous les anciens présidents du pays réunis pour discuter de

l’avenir du Bénin, malgré les différends du passé. C’était une scène inédite,

un véritable moment d’unité nationale», se souvient-il. Selon lui, la réussite

de la Conférence nationale tient à la volonté des Béninois de trouver des

solutions pacifiques et concertées. « Pendant dix jours, ils ont su éviter les

dérives qui ont marqué d’autres pays africains tentant d’emprunter cette voie

», souligne-t-il. S’il faut comparer la Conférence nationale de février 1990 à

un exploit sportif, l’ancien journaliste du quotidien La Nation trouve qu’elle

avait été un «essai magistralement réussi» par les Béninois à travers les

quelque 500 délégués réunis au Plm Alèdjo, lieu emblématique de ces assises

nationales. Aujourd’hui, l’impact des résolutions prises en 1990 est

indéniable. « Nous avons maintenu le multipartisme, même si nous avons évolué

vers un modèle plus structuré », note Constant Agbidinoukoun Glèlè. Il met en

avant les avancées en matière de gouvernance économique et d’infrastructures,

et salue les efforts des différents présidents qui se sont succédé. « Nous

devons cependant renforcer la cohésion nationale et encourager un dialogue

constant», ajoute-t-il.

Base

démocratique

Constant Agbidinoukoun Glèlè rappelle également que la Conférence nationale avait posé les bases d’une presse libre, mais responsable. « Un journaliste ne donne pas l’information comme il veut. Il faut vérifier, recouper, s’assurer que ce qui est publié sert l’intérêt général et ne crée pas d’instabilité », clarifie-t-il en rappelant les propos du professeur Albert Tévoédjrè, rapporteur général de la Conférence. Pour lui, ces principes, alliés au libéralisme économique et au renforcement de l’autorité de l’État, ont permis au Bénin de progresser malgré les défis. « On ne peut pas dire que tout est rose, mais nous avons fait beaucoup d’efforts », estime-t-il. Noël Allagbada insiste, quant à lui, sur l’importance de préserver les acquis démocratiques en appelant chaque Béninois à prendre le temps d’évaluer le parcours démocratique. « Le plus important est que les piliers du renouveau démocratique ont été effectivement posés, à travers la mise en place des institutions dont le fonctionnement au cours de ces 35 années a permis de faire du Bénin un État de droit », reconnait-il. Il note également l’importance d’un développement économique inclusif. Un véritable défi pour la démocratie reste son impact tangible sur la vie des citoyens. Il ne suffit pas d’avoir des institutions démocratiques en place, encore faut-il que celles-ci garantissent une justice sociale équitable et contribuent réellement au bien-être collectif.

Trente-cinq ans après, la Conférence nationale demeure une référence en Afrique et un symbole de résilience démocratique. Si le chemin parcouru est honorable, les défis à relever pour une démocratie plus inclusive et efficace restent nombreux. Les Béninois doivent aujourd’hui s’interroger. Comment adapter les principes de cette conférence aux réalités d’aujourd’hui ? Comment maintenir un dialogue national ouvert et constructif ? Autant de questions qui, selon ces deux journalistes émérites qui ont vécu l’évènement, méritent une attention particulière pour garantir un avenir plus démocratique au Bénin.

Articles Similaires

-

Contentieux électoral: La Cour constitutionnelle rejette la requête contre Michel Sodjinou

05 févr. 2026 10:39:17

-

Communales 2026: L’Up-R précise les règles de la gouvernance collégiale avec le Br

05 févr. 2026 02:34:04

-

Attaque terroriste au Nigeria: le Bénin exprime sa solidarité et condamne avec fermeté

05 févr. 2026 02:24:22

-

Barreau du Bénin: Me Zakari Baba-Body, nouveau bâtonnier

05 févr. 2026 06:41:49

-

Conseil des ministres: Un bitumage en vue de la section de voie Tokan - Calavi-Kpota - Hêvié-Cococodji

05 févr. 2026 06:38:38

-

Elections générales de 2026: Un manifeste pour faire des droits humains une priorité politique

05 févr. 2026 06:21:57

- Voir plus